ゼミ紹介

Seminar

出石 稔ゼミナール

2025.05.26

ゼミでは、どのような法律や問題を扱いますか?

出石ゼミのテーマは「今、自治体が面白い~地方公務員を目指そう~」です。2000年に起こった地方分権改革をきっかけに、地方自治は大変革期に入っています。現代の日本は、人口が集中している大都市や過疎化が進む地方都市、観光地、農村地帯など、地域によって環境や抱えている課題が異なるため、国が掲げた政策を一律で実施してもすべての地域にマッチするとは限りません。それぞれの街の課題を解決できるのは、地域に根差した地方自治体だといえます。このゼミでは各自治体の事例を交えながら、地方公務員として活躍するために知っておきたい法律や条例を深堀りしていきます。

ゼミはどのように進めていますか?

「地域のため、住民のために取り組む」という志を育むため、現場に赴いたりディスカッションを行ったりするなど、ゼミ生の能動的な活動を大切にしています。3年次には自治体が制定している先進的な条例を調べ、実際に自治体を訪ねて担当者から話を聞き、持ち帰った気づきをグループでまとめ、発表するというステップを踏みます。ボランティア活動などにも参加することで、課題は机上で考えるものではなく、現場に出てつかむものだということも体感していきます。これらの経験から、「読解力」「傾聴力」「討論力」「作文力」「発表力」といった社会人として必要な力が身につくと考えています。

ゼミには、どのような学生が所属していますか?

ゼミのテーマに掲げていることもあり、公務員志望の学生が集まっています。同じ目標を目指す仲間なので、モチベーションを高めあえるというメリットがあるようです。3・4年生や公務員になったゼミ卒業生との交流の場をつくるように工夫していることもあり、ゼミ生が「先輩から公務員試験の経験談を聞けた」と報告してくれることもあります。公務員を志望する学生の特徴として“真面目さ”が挙げられますが、ゼミ生には学ぶときには学び、楽しむときには楽しむというメリハリやけじめが大切だと伝えています。公務員は粛々と業務をこなすだけでなく、ときには意気軒昂として周囲を巻き込んで政策を進める必要もあるからです。

Student Voice

現場に出て経験したからこそ

身についた多角的な視点と実践力

地元の方々をサポートする仕事に就きたいという思いから公務員を目指し始め、地方公務員に特化している出石ゼミを志望しました。ゼミの一環で、高齢者の方々にスマートフォンの操作法を教えるボランティア活動に参加しました。職員や利用者の方々と接するなかで、自治体が直面する課題や必要な対応を知るだけでなく、物事を多角的な視点から捉えることの大切さを学びました。これまでは利用者視点しか知りませんでしたが、職員として参加することで自治体の視点に立つことができたからです。ゼミで培った実践的に考える力を活かし、地域の方々と連携しながら課題を解決できる職員になりたいです。

※学年は取材時のもの

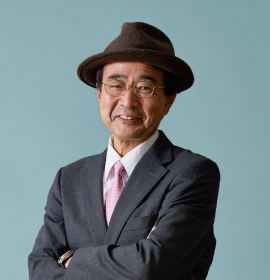

Teacher Voice

ゼミは研究を深めるだけでなく

「仲間」をつくる場でもある

ゼミは専門的な学びを深める場であると同時に、仲間づくりの場という側面もあります。そのため、出石ゼミでは3年次の9月と3月に合宿を行います。集中して調査や議論を進めるとともに、一緒に寝泊まりすることでコミュニケーションが自然と生まれ、仲が深まります。ゼミ生同士の距離が近づくと、その後の議論が盛り上がりやすくなったり、公務員試験の情報を共有できたりするというプラスの効果も生じます。また、合宿先やレクリエーションなどの企画をゼミ生に考えてもらうことで、結束力も強くなります。健全な人間関係は豊かな人間形成にもつながるので、ぜひ仲間を見つけに来てください。

※学年は取材時のもの

木村 乃ゼミナール

2024.07.12

ゼミでは、どのような法律や問題を扱いますか?

“愛のある地域政策”とは何かを実践的に学ぶゼミです。「人口規模が小さいこと、過疎であることは本当に問題なのか」「高齢化が進んだコミュニティは再生できないのか」といったテーマを扱い、実際に群馬県上野村や神奈川県横須賀市を訪ね、住民の方々との交流や支援活動を行います。過去には、現地での田植えのお手伝いや現地住民や移住者と一緒にシャボン玉で遊ぶイベントの開催などを行いました。現地で暮らす方々と継続的に関わり、学生自らも当事者意識を持つことで、有効な政策が立案できると考えています。現場第一で汗水流して活動したい学生におすすめです。

ゼミはどのように進めていますか?

基本的に、現地の方々とのやり取りやイベントの実施方法などは学生に任せています。そのため、3年生と4年生のゼミを合同で実施し、現地の方々と築いてきた関係性を先輩から後輩へと引き継げるようにしています。授業内では座学の時間をほとんど取らず、上野村班と横須賀市班に分かれて、今後の交流や支援活動の進め方、有効な政策などについて話し合い、ゼミ全体に共有する場としています。学生の間は複雑な問題と向き合いながら、さまざまな経験を積む時期だと考えているので、とにかく体を動かしてほしいです。そこで得た疑問や悩みが、社会に出てからの糧になると思っています。

ゼミには、どのような学生が所属していますか?

最大の特徴はゼミ生が多いことで、2024年度は3・4年生合わせて約40人います。人数が多いと、リーダーシップを発揮する学生もいればフリーライダーを決め込む学生も出てきますが、それこそ社会の縮図と捉え、学生同士でゼミという社会の課題を見つけて解決してほしいと考えています。また、最初は消極的な学生も、フィールドワークを経験することで現地の方々に対する責任感が芽生え、前向きにアクションを起こす意欲や姿勢が身についていくように感じるので、積極性やリーダーシップがないと追いていかれてしまうということはありません。いろんな学生に来てほしいですね。

Student Voice

地域の方々とふれあった経験から

多角的な視点を得られました。

現場を訪ね、その土地の当事者として活動するフィールドワークでは、講義だけでは得られない知識や経験に触れられると思い、木村ゼミを選びました。私は上野村班のリーダーとして現地の方々との連絡窓口となり、班のメンバーと一緒に上野村で行われるマラソン大会の運営スタッフとして活動したり、現地の商業施設でアルバイトをしたりしました。それらの活動を経て、物事を多角的に捉える力が身についたと感じます。講義で学んできた自治体目線の地域創生だけでなく、住民目線で地域創生を考えることも重要だと気づけたからです。2つの目線を活かし、地域社会に貢献できる人材になりたいです。

※学年は取材時のもの

Teacher Voice

現地を訪ねて活動することで

得られる「大きな達成感」

地域創生に必要なものは、現地の問題を机上で調査・議論して政策を立案することではなく、現地を訪ねて地域の方々と交流するなかで見えてくる視点や発想だと考えています。それを経験する場がフィールドワークです。どのような考えを持った学生でも大歓迎ですが、大人と対話することに躊躇しない人や躊躇してしまう自分を変えたい人、イベントの企画や運営が好きな人、自分自身を流されずにしっかり持っている人は特に楽しみながら学べるのではないかと思います。現場での活動は辛いことのほうが多いかもしれませんが、その分達成感も大きいので、ぜひ木村ゼミの門を叩きに来てください!

※学年は取材時のもの

牧瀬 稔ゼミナール

2024.03.10

ゼミでは、どのような法律や問題を扱いますか?

行政学をベースとした地域創生(町おこしや地域づくり)をテーマにしています。地域創生を担っている地方自治体(都道府県や市町村など)は、業務のすべてを法的根拠に基づいて実施します。せっかく法学部で学ぶならば、根拠となる法律や条例を知ったうえで地域づくりを考えてほしいので、行政法をベースとして進めています。このゼミでは、地方公共団体に対して政策を提言する機会も設けています。多くの政策提言を実施していますが、かつてゼミ生が1年かけて、福井県高浜町議会の議会基本条例の作成に関して政策提言をしました。その後、高浜町議会基本条例は成立しています。

ゼミはどのように進めていますか?

特徴的な点を挙げると、地方自治体に対して政策提言を行うところです。毎年、全国各地の市長さんや議長さんから地域で抱えている課題をいただき、ゼミ生で組んだグループごとに解決策を考え、実際に自治体や議会に提案します。これまで、岩手県北上市の2021年周年記念の施策や東京都東大和市の職員採用の方法、神奈川県藤沢市議会の投票率アップなどをテーマに、政策を考えてきました。過去の政策提言は、茨城県ひたちなか市、愛媛県西条市、島根県美郷町など多数あります。現在は2~4年生の合同グループをつくり、学年をまたいだ活動も行っています。週1回のゼミの時間は、教室に集まるだけでなく、テラスに出てお茶を飲みながら行うこともあります。

ゼミには、どのような学生が所属していますか?

政策提言に向けてのグループワークなどを、ゼミの時間外でも自主的に取り組んでくれる学生が多いように感じています。中にはおとなしい学生もいますが、周りの積極性に影響を受けながら、自分のペースで頑張ってくれているようです。最初は多くの学生がなんとなくゼミに入ってきますが、先輩の活動を見ることで政策を考える面白さを知り、徐々にゼミにも力が入っていくのだと感じています。政策提言の機会、地方自治体の職員さんや民間企業の方々などとの接点は私が整えるので、その中で自由に発想し、アクションを起こしてもらえたらと思います。

Student Voice

地域と深く関わりながら

多くの体験ができました

ゼミでは地域の課題解決に向けた政策提言、自治体のPRポスター制作、イベントのファシリテーターなど、社会と接点を持ってゼミ生同士で考え行動する機会が多くあります。「何事も挑戦」と背中を押してくださる先生のもとで副ゼミ長として活動するうちに、人前に立つことが苦手だった私にも積極性が身につきました。ゼミ生や卒業生の結束が強いのもこのゼミの特徴。先輩からアドバイスをいただき、ドラッグストアへの就職が決まりました。地域コミュニティの課題についてもゼミで学んできたため、この仕事を通して地域の人たちが交流できる機会も創っていきたいです。

※学年は取材時のもの

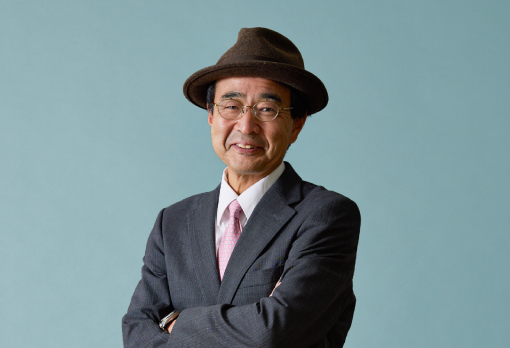

Teacher Voice

自信やプレゼン力に

つながる政策提言の場

学生が行った政策提言が、実際に地方公共団体で採用されたケースはいくつもあります。政策が実現する経験や市長さんをはじめとした大人からの評価が自信になり、さらなる提案や行政への興味につながっているように感じています。また、ゼミで培った自信や発想力、プレゼンテーション力などが就職活動でも役立ち、多くの学生が思い描いた夢をつかんでいます。公務員志望の人もいれば、民間企業を目指す人もいます。そして大学院への進学もいます。私もゼミ生のみんなの夢を聞き、その実現のための道筋を示していきたいと思っていますし、このゼミを自己実現の場にしてもらえたらうれしいです。

※学年は取材時のもの

釼持 麻衣ゼミナール

2024.03.10

ゼミでは、どのような法律や問題を扱いますか?

地域が抱える環境問題と自治体行政をテーマに扱っています。気候変動や森林伐採、プラスチック問題などの自然環境に関する問題だけでなく、街の景観の保全や空き家、フードロスなど、身近な生活環境に関する問題も取り上げます。環境問題が起こっている原因や自治体が行っている取り組み、法律や条例ができた背景なども知ってもらうため、2年生の間は新聞記事などをもとに問題を深掘りしていきます。3年生では環境法の構造を理解し、わかりやすく説明すること、4年生では現在の環境問題に対する法政策を提言することを目指していきます。

ゼミはどのように進めていますか?

ゼミでは、できるだけ今起きている問題をリアルタイムに取り上げることを意識しています。日々環境は変化し、法律や条例も新たに制定されたり改正されたりするため、教科書の情報は古くなってしまうからです。近年だと、京都市で議論されていた建造物の高さの規制緩和をテーマに、賛成派と反対派に分かれてディベートを行いました。そのほかにも、鎌倉のオーバーツーリズムや逗子の海の家の騒音など、関東学院大学の近くで起きている問題も積極的に取り上げ、グループワークを通して問題の原因や効果的な条例を考えています。

ゼミには、どのような学生が所属していますか?

ディスカッションやグループワークを行うことが多いからか、意見を出し合うことに興味がある学生やフレンドリーな雰囲気を大切にしている学生が希望してくれているように感じます。もちろん環境問題への関心が高い学生も多いです。ゼミでは主に自治体行政を取り上げますが、ゼミ生は公務員志望に限定していないので、将来の目標などのバックグラウンドが異なるメンバーが集まっているところも特徴です。自主性の高い学生も多く、ゼミ合宿を自分達で計画し、実施してくれました。そのときは箱根に行き、大涌谷の噴出口の近くまで行ったり、かまぼこ作りを体験したりして、私も一緒に楽しみました。

Student Voice

自治体の視点で環境問題を

考える力がつきました

ゼミでは環境行政に関する判例や新聞、書籍を読み、自治体が抱える環境問題の解決策をグループワークで考えます。グループのメンバーを毎回入れ替えながら意見を交わすなかで、多様な考えに触れられるのがこのゼミの特徴。1期生のみんなが力を合わせて作り上げてきた釼持ゼミなので、仲のよさも自慢です。近々、私たちは環境行政について調べた成果を地域のイベントで発表し、住民の皆さんに環境に関する法律などを知ってもらう初めての取り組みに挑戦します。このような経験を活かし、卒業後は地方公務員として住民に寄り添い、住みよい街づくりに貢献したいです。

※学年は取材時のもの

Teacher Voice

問題解決のきっかけは

多様な意見を知ること

法律は堅苦しく難しいもの、自分とは縁のないものと感じると思いますが、日々ニュースなどで見る環境問題を入り口に考えていくと、身近に感じやすくなります。環境問題に対応するための法律や条例に、正解はありません。例えば、京都市の建造物の高さ規制は景観を守るためには大切ですが、住居を増やしにくいので住民が減り、市が財政難となっています。そのため、規制緩和が議論されました。法律の仕組みを学ぶことで、双方の意見を汲み取りながら、問題を解決する方法を見つけていけると考えています。そして、さまざまな意見を知ることで、視野も広がっていくでしょう。

※学年は取材時のもの